El silencio no detiene la ocupación y el genocidio de Gaza

Conversación sobre la historia

Susana Martínez Rodríguez*

Universidad de Murcia

1. Introducción

Mostrar las actividades económicas de las mujeres es fundamental para comprender el proceso de desarrollo económico (Walsh 2005). Y en las últimas décadas desde la enseñanza de la Historia Económica se ha hecho un esfuerzo importante por transmitir una visión completa del progreso económico en la que las mujeres tomen el protagonismo y la presencia que la disciplina, tradicionalmente, les había negado. Ciertamente no es una excentricidad de un área de conocimiento pequeña, sino una manifestación de un fenómeno general que se ha dado en la Ciencia y por supuesto en la enseñanza de la misma. La Historia Económica, enfocada en las grandes estructuras y en los procesos que han moldeado las economías ha sido señalada – como tantas otras disciplinas – por ignorar la aportación de las mujeres al mercado de trabajo, al capital y al desarrollo del tejido productivo. Visibilizar las contribuciones y experiencias de las mujeres enriquece la comprensión de los procesos históricos. También desafía las narrativas tradicionales, puesto que evidencia que lo masculino no es sinónimo de neutral ni universal.

A través de una revisión narrativa de la literatura, se identifican las principales aportaciones a la Historia Económica que han configurado esta visión de la disciplina con perspectiva de género. Y han sido, sin duda, tales trabajos pioneros los que han permitido a una nueva hornada de investigadoras e investigadores universitarios aplicar dicha filosofía en su docencia, transmitir la materia con una clara perspectiva de género, abordando sus clases y temarios con una perspectiva inclusiva respecto a la función económica y social de las mujeres. La revisión narrativa que se aporta en este texto es, en primer término, internacional, y presenta un sesgo claro hacia las aportaciones anglosajonas. Las aportaciones seleccionadas son por tanto en lengua inglesa, la mayor parte de ellas pioneras; siendo publicaciones de alta calidad y difusión en el ámbito académico. Se ha querido dejar evidencia de que el ánimo por incorporar a las mujeres en el desarrollo de la Economía, ni es algo reciente, ni apareció particularmente desde la propia Historia Económica, sino de la Historia Social.

Fue el filósofo Wilhelm von Humboldt uno de los primeros en defender que para ofrecer una educación de calidad los docentes tenían que ser, también, investigadores activos. Tal principio teórico que vincula enseñanza e investigación, ha sido objeto de revisión y controversia. Este artículo se alinea doblemente con dicha afirmación, puesto que se persigue ofrecer a las personas interesadas un conjunto de herramientas e instrumentos para incorporar la perspectiva de género a la Historia Económica a través de textos fundamentales de la literatura internacional. Adicionalmente, un número significado de las autoras que se van a señalar fueron divulgadoras, investigadoras y docentes. De hecho, varias siguen en activo y son un referente no solo en la investigación, sino en su labor docente.

La organización del texto, tras esta breve introducción, aporta un marco conceptual y una revisión narrativa de las autoras que han realizado una aportación más que significativa a la disciplina. Está basado en un capítulo de libro publicado por la misma autora, en el que además se puede encontrar una revisión de autoras españolas y un apartado sobre prácticas docentes aplicadas a la materia Historia Económica (Martínez-Rodríguez 2025). Unas breves reflexiones cierran el estudio.

2. El marco de estudio

El marco conceptual de este estudio sitúa en el centro el trabajo pionero de Scott sobre la utilidad de la categoría género para el análisis histórico. Su aportación tuvo gran impacto en los estudios históricos y feministas, estableciendo el género como una categoría de análisis central para entender la historia y las dinámicas de poder y cómo interactuaba con otras categorías como clase y raza (Scott 1986). El artículo aportó herramientas conceptuales para superar las limitaciones del enfoque descriptivo en la Historia de las Mujeres, criticado por agregar las mujeres a la narrativa histórica sin cuestionar las estructuras subyacentes que las excluían, y ha sido un referente a la hora de explicar cómo conceptualizar e incluir a las mujeres en otras historias, que en realidad son la suya (Scraton 1998).

El término “género” empezó a utilizarse para subrayar el carácter social de las distinciones basadas en el sexo, desafiando el determinismo biológico implícito en términos como “sexo” o “diferencia sexual”. Scott entonces argumentaba que el género debía ser entendido como una construcción social que organizaba las relaciones entre los sexos y se manifestaba en todos los aspectos de la vida social. También se trataba de una herramienta para establecer y mantener relaciones de poder en la sociedad, lo que ligaba intrínsecamente a la clase, la jerarquía y la dominación. La perspectiva de género visibiliza la aportación de las mujeres y además es una invitación a cuestionar las bases metodológicas tradicionales de la Historia Económica: la inclusión de mujeres en la ecuación requiere de por sí una revisión crítica, porque las mujeres han estado hasta la etapa contemporánea sistemáticamente excluidas de la producción científica y los relatos de poder.

La reivindicación, en sí, de incluir a las mujeres en la Historia, una historia que era la suya, se remonta a aportaciones del siglo XIX, que están más vinculadas a la demanda de la presencia de las mujeres en el ámbito social que a la historiografía en sí. Surge del feminismo, unido a la necesidad de dejar testimonio de que ellas también estaban en los días presentes y pasados. Existen, de hecho, algunos trabajos que han analizado críticamente la incorporación de la Historia de las Mujeres a la Economía. Una aportación relevante es la de Meerkerk. En primer lugar, expone una completa selección bibliográfica de aportaciones relevantes con un sesgo anglosajón, que balancea con un análisis particular de las aportaciones de los Países Bajos (Van Nederveen Meerkerk 2014). La autora ofrece una visión general del desarrollo de la historia de las mujeres y del género durante el último siglo, destacando cómo este campo ha evolucionado en estrecha relación con los movimientos feministas de la primera y segunda ola.

Meerkerk señala que, aunque ha habido avances importantes, como la incorporación del concepto de género como categoría analítica (impulsado por Scott), la integración real entre la Historia Económica y género sigue siendo insuficiente. Esto se debe en parte a que ambos campos a menudo han operado de manera aislada, con la Historia Económica adoptando enfoques supuestamente neutrales que ignoran las dinámicas de género, y la aportación explícita de las mujeres; o la Historia de las Mujeres evitando preguntas más vinculadas al desarrollo económico. Su propuesta para una agenda integrada aboga por una colaboración interdisciplinaria más sólida entre los estudios de género y la Historia Económica para superar los desafíos actuales de la disciplina.

Desde el ámbito de la Historia de la Empresa ha surgido un especial interés por analizar cómo se ha incorporado a las mujeres a las investigaciones. Son varias las aportaciones que revisan una línea de investigación de más de 25 años y, si bien existe un profundo reconocimiento al trabajo realizado, también son críticas en cuanto a que observan que muchas aportaciones han tratado de singularizar la aportación de las mujeres en el mundo de los negocios, de la empresa, como una variable más, sin replantearse las narrativas que han construido las estructuras empresariales – y por extensión las instituciones – desde una perspectiva masculina (Aston et al. 2024) (Dean et al. 2024).

Con lecturas de revisión y un marco conceptual señalado como referencia comento a continuación una serie de aportaciones que han sido reconocidas como seminales para pavimentar la Historia Económica con perspectiva de género, entendiendo por tal la incorporación de la Historia de las Mujeres. Aporto en esta contribución una nómina ineludiblemente influida por mi investigación, horas de lectura y estudio, cuyas deficiencias son pura responsabilidad de la autora. La persona lectora no obstante encontrará tras el texto un nutrido número de referencias a través de las que sacar sus propias conclusiones.

3. Las pioneras en la literatura internacional

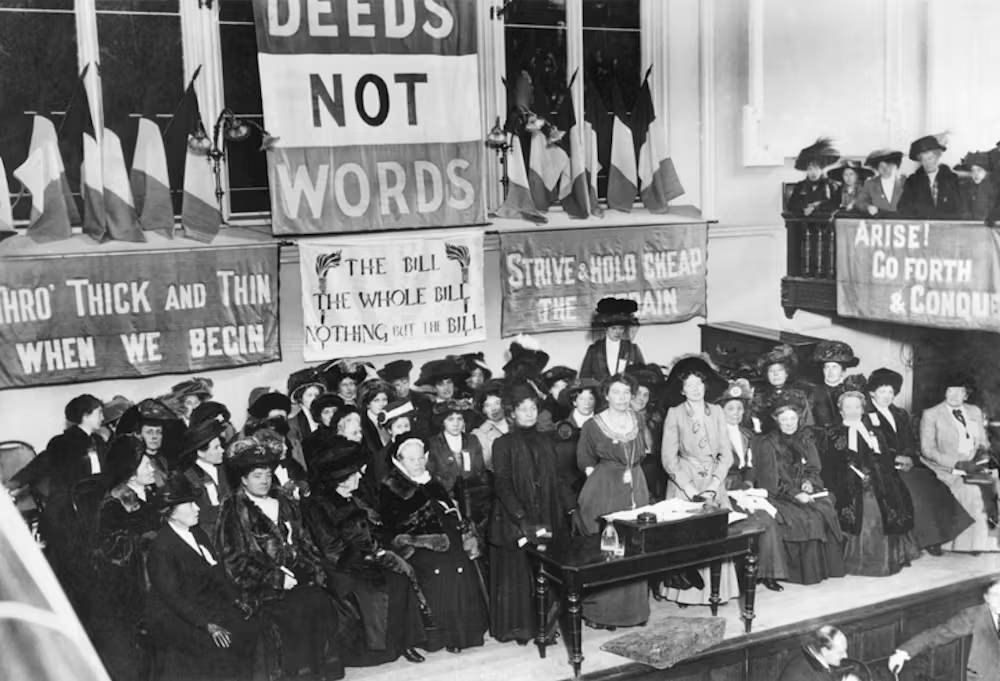

El surgimiento del feminismo en el siglo XIX abrió un debate sobre el papel y la posición de las mujeres en la sociedad. Se publicaron escritos que comenzaron a utilizar la historia como una herramienta para argumentar a favor de los derechos de las mujeres y para criticar las estructuras sociales que las mantenían en una posición subordinada (Spongberg 2002). La cuestión social, y particularmente la discusión del papel de las mujeres en el trabajo de las fábricas, la adquisición de derechos civiles o políticos (como el voto), se convirtieron en temas de estudio y reflexión de las activistas, que incluyeron en sus narrativas las contribuciones de aquellas con nombre propio. Spongberg señala que la falta de voces femeninas en la historiografía no se debió a la falta de participación de las mujeres, sino a la manera en que sus contribuciones habían sido desestimadas o trivializadas por los historiadores. Lo mismo Fuller, intelectual estadounidense, quien publicó Woman in the Nineteenth Century (1845), uno de los primeros textos filosóficos feministas en los Estados Unidos (Fuller 1845). Fuller desafió la visión tradicional que restringía a las mujeres a la esfera doméstica. Su libro abordó la Historia de las Mujeres desde una perspectiva crítica, situándola en un contexto social más amplio. A través de múltiples ejemplos históricos mostraba cómo las mujeres habían sido subordinadas y subyugadas a lo largo de la línea temporal. Sin llegar a ser un libro con método científico y sistemático, Woman in the Nineteenth Century constituye un texto pionero en la historiografía feminista, ya que proporciona un marco crítico que desafía las interpretaciones tradicionales de la historia que invisibilizaban a las mujeres.

También en el ámbito americano cabe hacer una mención a The History of Woman Suffrage compuesto por seis volúmenes, editados por varias autoras (Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Matilda Joslyn Gage Ida Husted Harper), y publicados entre 1881 y 1922. La obra documenta las luchas del movimiento sufragista en Estados Unidos, proporcionando una crónica detallada de las campañas, discursos, conferencias y organizaciones clave. Sus editoras reivindicaron el papel de las mujeres en la historia política y social del país, como agentes activos de la historia, algo hasta entonces ignorado en las narrativas históricas dominantes (Harper 1922; Stanton, Antony, y Cage 1886). La obra fue una de las primeras en presentar una historia del feminismo, estableciendo un marco que inspiraría a futuras generaciones de historiadoras. Además, documentó las contribuciones de las que habían sido ignoradas en previas compilaciones, asegurando que su legado como pioneras no fuera olvidado.

En el siglo XIX hay un movimiento que fue fundamental en el desarrollo del feminismo y del sufragismo: el socialismo. Sin ánimo de desviar el objeto del artículo, me permito hacer dos menciones breves. La primera, la contribución de Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats (1884) que representa una aportación fundamental al pensamiento social, en la que – de manera, si me permiten, muy parcial –vinculó la emancipación femenina a la lucha de clases. Su enfoque no reconoció la autonomía ni la diversidad de las luchas feministas, pero en contexto de la época y sobre todo por su repercusión posterior resultó clave para el desarrollo del feminismo socialista. Otra mención de interés estaría en la figura de Beatrice Webb, confundadora de la London School of Economics, y vinculada intelectualmente al fabianismo, una organización socialista que difundía el cambio social mediante la vía democrática y la reforma gradual. Webb fue sensible a la situación social de las mujeres; particularmente denunció la discriminación salarial y precariedad laboral. En The Cooperative Movement in Great Britain (1891), aunque no dedicó capítulo específico a las mujeres, sí hizo referencia a cómo las mujeres consumidoras podían tener voz en la organización de la economía familiar y comunitaria.

Dos temas que fueron muy recurrentes en esta primera etapa, y cuya vinculación con la Historia Económica es notoria, aluden a la participación en el mercado de trabajo y el impacto particular de la industrialización en la agencia femenina. Por orden cronológico de aparición, Working Life of Women in the Seventeenth Century (1919) de Clark, sostuvo que la industrialización y la separación del trabajo y el hogar deterioraron la posición económica de las mujeres, al restringirlas progresivamente al ámbito doméstico (Clark 1982). Anteriormente a la Revolución Industrial, señalaba Clark, las mujeres jugaban un papel crucial en la economía familiar, participando en la producción agrícola y artesanal en entornos domésticos que combinaban vida y trabajo. Con la llegada de la industrialización y la transición hacia una economía más orientada a la fábrica, argumentaba, las mujeres fueron gradualmente desplazadas de la producción económica visible y relegadas al trabajo no remunerado en el hogar. Este proceso transformó sus roles familiares y su estatus en la sociedad. Previamente al siglo XVII, las mujeres solían trabajar en industrias caseras; con la creación de las fábricas, tales oportunidades laborales disminuyeron, consolidando el papel de las mujeres como amas de casa.

Pinchbeck, en su obra Women Workers and the Industrial Revolution, 1750-1850, examina los cambios en el trabajo femenino durante el período de la Revolución Industrial en Gran Bretaña (Pinchbeck 1930). A diferencia de otros estudios contemporáneos que sostenían que la industrialización perjudicó exclusivamente a las mujeres al confinarlas al hogar – particularmente la obra de Clark, antes señalada –, Pinchbeck argumenta que la Revolución Industrial, en algunos casos, abrió nuevas oportunidades para las mujeres, como sucedió en las fábricas textiles, donde podían ganar un salario propio. Analiza cómo las mujeres se adaptaron a las nuevas formas de trabajo en las fábricas y cómo la industrialización transformó no solo las economías familiares, sino también las estructuras sociales. Pinchbeck también sostuvo que algunas regulaciones mejoraron las condiciones laborales y promovieron una mayor conciencia sobre los derechos de las trabajadoras. Su investigación inspiró estudios sobre cómo la clase y el género interseccionaron durante la Revolución Industrial, y abrió la senda de una historiografía más detallada sobre la vida laboral de las mujeres.

Boserup con la publicación de Women’s Role in Economic Development contribuyó de manera determinante a cambiar la visión hasta entonces establecida sobre la aportación económica de las mujeres, particularmente en los países en vías de desarrollo (Boserup 1970). Demostró que las mujeres habían tenido un papel clave en la producción de alimentos y la agricultura de subsistencia. Su tesis defendía que el cambio desde las agriculturas de subsistencia a las orientadas al mercado produjo la marginación de las mujeres, debido a que en la unidad familiar eran los hombres quienes – de forma dominante – tendían a manejar el cultivo de los productos comerciales, mientras que las mujeres eran relegadas a actividades no orientadas al mercado (y menos lucrativas). El análisis de Boserup generó una visión más crítica sobre el proceso de modernización, y la generación de exclusiones. Específicamente, la modernización de la agricultura y la llegada de la industrialización podía provocar la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo formal, sobre todo si tenían aparejado un coste tecnológico. De esta forma, el trabajo de los hombres pasó a ser considerado de mayor valor, recibiendo mayores salarios mientras que, por exclusión, las mujeres pasaban a escenarios con menor nivel tecnológico, peor pagadas y que aumentaban la dependencia económica. Su trabajo tuvo influencia en las políticas económicas del desarrollo, al criticar que el trasplante de los patrones de los países occidentales no tenía en consideración los roles específicos de las mujeres en las comunidades originales.

A estas aportaciones se pueden añadir muchas otras, igualmente significativas, si bien suponen una muestra excepcional y relevante de que algo estaba cambiando en la profesión. El momento feminista vivido en Occidente en las décadas de 1960 y 1970 permitió que estas cuestiones pasaran a la arena académica, que tuvieran un espacio para el debate, y, no menos importante, que las editoriales compartieran la necesidad de generar un espacio de discusión y reflexión a través de publicaciones. La segunda ola del feminismo impactó en la opinión pública, reconfigurando las discusiones alrededor de cuestiones como los roles de género, la igualdad en el lugar de trabajo, los derechos personales y políticos. Estos ecos resonaron en las contribuciones de la época, de investigaciones con una metodología con una perspectiva inclusiva del papel de las mujeres, explícito, por otro lado.

Carroll coordinó un volumen de ensayos sobre qué significaba la historia de las mujeres, argumentando que ésta había nacido como una respuesta crítica a las narrativas históricas dominantes, que ignoraban o minimizaban la participación femenina en la historia (Berenice A. Carroll 1976). Esta perspectiva, feminista, se enfocó en visibilizar a las mujeres en los relatos históricos, y en desafiar las estructuras de poder y las metodologías que perpetuaban la exclusión (Berenice A. Caroll 1976). En la misma línea, otra aportación del volumen de Kuhn destacó cómo las mujeres habían sido tradicionalmente subrepresentadas en los estudios económicos, provocando un impacto en el propio análisis (Kuhn 1976). La autora examinó cómo la industrialización y el capitalismo habían afectado de manera diferencial a hombres y mujeres. Mientras que la narrativa tradicional del trabajo se había centrado en la mano de obra masculina, su capítulo mostraba que las mujeres siempre habían estado involucradas en la producción económica, aunque sus contribuciones habían sido desvalorizadas o ignoradas. Según Kuhn, la transición hacia una economía de mercado no solo relegó a las mujeres al ámbito doméstico, sino que también reconfiguró las relaciones de poder dentro del hogar y en el lugar de trabajo.

Otras aportaciones más recientes vinculadas al concepto de industrialización han sido las de Goldin, revisitadas en profundidad a raíz de concesión del Nóbel de Economía en 2023, y motivo por el que hacemos una mención más amplia a su obra que la de otras autoras. Goldin reformuló el debate sobre la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo con la industrialización al cuestionar las teorías dominantes de la incorporación progresiva de las mujeres al mercado asalariado. Lejos de seguir una trayectoria ascendente, la evidencia para unos doscientos años de economía americana mostraba una curva en forma de U (Goldin 1990, 1995). En una segunda línea de investigación señaló que el acceso de las mujeres a la educación secundaria y superior había resultado determinante no solo para su emancipación laboral, sino para la transformación económica (Goldin 2006). Goldin también examinó cómo las instituciones y normas sociales moldearon la realidad laboral y profesional de las mujeres a través del concepto “penalización por maternidad” cual factor determinante de la desigualdad laboral (Goldin 2021).

Continuando con autoras de una generación similar, Humphries (2013) ha sugerido la existencia en la historiografía de una narrativa incompleta del proceso de industrialización, particularmente en Gran Bretaña, al no considerar las complejidades sociales y la contribución al desarrollo industrial de las mujeres y los niños, que trabajaban en condiciones precarias y con salarios bajos (Humphries 2013). Humphries aboga por una Historia Económica que no solo incluya a las mujeres como sujetos de estudio, sino que también considere cómo las categorías de género y las relaciones de poder han dado forma a los procesos económicos.

Como ya he señalado, existen muchas otras muchas contribuciones relevantes, que merecen ser mencionadas. Opto por ampliar un poco más el ámbito de estudio a otros temas han sido de gran importancia. En las postrimerías del siglo XX, desde la Historia de la Empresa surgieron trabajos que reivindicaron la aportación de las mujeres. Kwolek- Folland analizó la industria de los servicios financieros: hombres y mujeres que forjaron las compañías de seguros y la banca (Kwolek-Folland 1994). Las décadas que analiza (1870-1930) fueron los años en que las mujeres se convirtieron en un porcentaje significativo de la mano de obra de cuello blanco. Kwolek-Folland revela cómo las convenciones y los imperativos de género ayudaron a dar forma a las empresas estadounidenses durante tales décadas. Paralelamente, en el mismo momento, se realizaron seminarios que desarrollaron la participación de las mujeres en el mundo empresarial y de los negocios. En 1998 Business History Review publicó un monográfico alusivo, dirigido por Scraton (Scraton 1998). Al año siguiente Yeager (1999) compilaba en tres volúmenes una colección de textos y artículos que ofrecía un amplio panorama sobre la influencia, participación y ausencia de las mujeres en diferentes sectores de la empresa desde el siglo XI hasta el siglo XX, si bien abarcaba otras cuestiones como la propiedad, la ley, o la tecnología (Yeager 1999). Cada volumen estaba organizado temáticamente. El primero abordaba la conceptualización de las mujeres en el negocio, junto con su relación con la propiedad y el derecho. El segundo volumen se centraba en las mujeres como comerciantes y agricultoras, mientras que el tercero examinaba la relación de las mujeres con el trabajo industrial y la gestión empresarial.

Cronológicamente posterior ha sido la reivindicación del papel de las mujeres en las finanzas. Una aportación destacada es el volumen editado por Laurance, Maltby y Rutterfod (2009) que recoge 20 ensayos centrados en cómo accionistas, inversoras y ahorradoras se relacionaron con trabajos contables, administrativos y contables (Laurence, Maltby, y Rutterford 2012). Se trataba de la primera compilación de escritos sobre la historia financiera de las mujeres, con un dominio anglosajón, y con la puntual presencia de otras realidades geográficas, desde el siglo XVIII a mediados del XX. En los capítulos hay nombres propios de mujeres que irrumpieron en el mundo de las finanzas; también colectivos de aquellas que invirtieron en negocios novedosos en su momento, utilizando su red de contactos y tomando decisiones sobre sus asuntos financieros. Además de las informaciones particulares, existe un hilo conductor que vincula la historia con debates relevantes del ámbito financiero, como es la consideración de si el nivel de riesgo asumido por las mujeres difiere del de los hombres, o si el éxito de las inversiones está ligado al sexo del inversor.

Si bien las aportaciones continuaron en los años siguientes, cada vez en más ámbitos y líneas de investigación, hay en la historia empresarial una especial sensibilidad no solo por efectuar nuevas aportaciones, sino en reflexionar sobre el camino realizado. En esta línea se encuentran varias revisiones bibliográficas de interés que han surgido en el último trienio, en las que se pone de manifiesto que la estructura narrativa sigue sin incluir a las mujeres en la historia empresarial, donde éstas se presentan como agentes excepcionales en la historia de los negocios, salvo en aquellos estudios – minoritarios – donde el acento está en la inclusión y en reivindicar su presencia. En estas revisiones se insiste en la necesidad de dejar de considerar a las mujeres como una categoría en sí del análisis, una variable, y en el reto de hacerse nuevas preguntas y formular enfoques sobre las instituciones y la cultura empresarial (Dean et al. 2024). Una revisión de la investigación sobre la participación de las mujeres en los negocios y empresas durante el XIX evidencia el interés suscitado por la temática (Baijot y Le Chapelain 2022). Y a esto se suma un estudio que ofrece un análisis de las aportaciones con perspectiva de género de una de las revistas más representativas de la historia empresarial, Business History, para la etapa 2000-2020 (Mills y Williams 2024).

4. Conclusiones

Incorporar la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación de la Historia Económica representa un avance fundamental para lograr una visión más inclusiva del desarrollo económico y social. El objetivo de esta revisión narrativa ha sido subrayar las aportaciones de aquellas investigadoras y divulgadoras que subrayaron las contribuciones económico sociales de las mujeres, fatalmente invisibilizadas por la pretérita historiografía. El artículo ha evidenciado que la perspectiva de género desafía los modelos económicos que han tendido a ignorar el trabajo no remunerado, los cuidados y otras formas de participación económica de las mujeres. La historiografía económica asumió como propio un sesgo androcéntrico, que relegó el papel de las mujeres a una posición marginal durante mucho tiempo. La inclusión de la perspectiva de género, de la Historia de la Mujeres, ofrece una oportunidad intelectual para cuestionar estos sesgos y ofrecer una disciplina más diversa y global.

La revisión narrativa ha ofrecido numerosas evidencias de que la Historia Económica ha avanzado notablemente en las últimas décadas gracias a los aportes de investigadoras y estudios pioneros, si bien esta revisión es particular y solo referida al ámbito anglosajón. Desde las contribuciones iniciales de Clark o Pinchbeck, hasta investigaciones más recientes en Historia de la Empresa y análisis de las relaciones laborales, pasando por una Premio Nóbel, el área de conocimiento ha ido incorporando la perspectiva de género. El proceso – lejos de ser lineal, pero sí acumulativo – ha estado vinculado a los movimientos feministas y ha impulsado una revisión crítica de los modelos tradicionales. No obstante, pese a estos avances, persisten importantes desafíos para una integración plena de la perspectiva de género en la disciplina.

5. Referencias empleadas.

Aston, Jennifer, Hannah Barker, Gabrielle Durepos, Shenette Garrett-Scott, Peter James Hudson, Angel Kwolek-Folland, Hannah Dean, Linda Perriton, Scott Taylor, y Mary Yeager. 2024. «Take nothing for granted: Expanding the conversation about business, gender, and feminism». Business History 66 (1): 93-106. https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2123470.

Baijot, Sonia, y Charlotte Le Chapelain. 2022. «Reassessing Women’s Participation in Entrepreneurial Activities in the Nineteenth Century: A Review of the Literature». OEconomia, n.o 12-3 (septiembre), 405-42. https://doi.org/10.4000/oeconomia.13358.

Bartual-Figueras, Maria Teresa, Montserrat Carbonell-Esteller, Anna Carreras-Marín, Josep Colomé-Ferrer, y Joaquín Turmo-Garuz. 2018. «La perspectiva de género en la docencia universitaria de Economía e Historia». Revista d’Innovació Docent Universitària, n.o 10, 92-101.

Boserup, Ester. 1970. Women’s Role in Economic Development. London: George Allen & Unwin.

Caroll, Berenice A. 1976. «Introduction: Liberating Women´s History». En Liberating Women’s History: Theoretical and Critical Essays, editado por Bernice A. Caroll, 1-12. Urbana: University of Illinois Press.

Carroll, Berenice A. 1976. Liberating Women’s History: Theoretical and Critical Essays. Editado por Bernice A. Carroll. Urbana: University of Illinois Press.

Clark, Alice. 1982. Working Life of Women in the Seventeenth Century. Reprint. O. London: Routledge & Kegan Paul.

Dean, Hannah, Linda Perriton, Scott Taylor, y Mary Yeager. 2024. «Margins and centres: Gender and feminism in business history». Business History 66 (1): 1-13. https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2125957.

Fuller, S. Margaret. 1845. Woman in the Nineteenth Century. New York: Greeley % McElrath.

Goldin, Claudia. 1990. Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women, Oxford University Press.

Goldin, Claudia. 1995. «The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History». En Investment in Women’s Human Capital and Economic Development, editado por Theodore W. Schultz, 61-90. Chicago: University of Chicago Press.

Goldin, Claudia. 2006. «The Quiet Revolution that Transformed Women´s Employment, Education and Family». American Economic Review.62(2), 1-21.

Goldin, Claudia. 2021. Career and Family: Women´s Century-Long Journey towards Equity. Princeton: Princeton University Press.

Harper, Ida Husted, ed. 1922. History of Suffrage. (1902-1922. New York: National American Woman Suffrage Association.

Humphries, Jane. 2013. «The lure of aggregates and the pitfalls of the patriarchal perspective: a critique of the high wage economy interpretation of the British industrial revolution». The Economic History Review 66 (3): 693-714. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00663.x.

Kuhn, Annette. 1976. «Feminist Studies and the Work Process». En Liberating Women’s History: Theoretical and Critical Essays, editado por Bernice A. Carroll, 93-109. Urbana: University of Illinois Press.

Kwolek-Folland, Angel. 1994. Engendering Business: Men and Women in the Corporate Office, 1870-1930. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Laurence, Anne., Josephine. Maltby, y Janette. Rutterford. 2012. Women and their money 1700-1950 : essays on women and finance. Routledge. https://www.routledge.com/Women-and-Their-Money-1700-1950-Essays-on-Women-and-Finance/Laurence-Maltby-Rutterford/p/book/9780415542555.

Martínez Rodríguez, Susana. 2025. «La perspectiva de género en la enseñanza de la Historia Económica: la intersección posible con la Historia de las Mujeres». In Raquel Tovar La aplicación de la perspectiva de género en la enseñanza a través de la innovación docente: visibilizar a las mujeres en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas y de las titulaciones STEAM. Cáceres-Universidad de Extremadura: Dykinson, pp. 93-112.

Mills, Albert J., y Kristin S. Williams. 2024. «Feminist frustrations: The enduring neglect of a women’s business history and the opportunity for radical change». Business History 66 (1): 14-28. https://doi.org/10.1080/00076791.2021.1896706.

Nash, Mary. 1981. Mujer y movimiento obrero en España. Barcelona: Fontamara.

Nederveen Meerkerk, Elise Van. 2014. «Gender and Economic History. The Story of a Complicated Marriage». Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/ The Low Countries Journal of Social and Economic History 11 (2): 175. https://doi.org/10.18352/tseg.137.

Pinchbeck, Ivy. 1930. Women Workers and the Industrial Revolution, 1750-1850. London: George Routledge.

Scott, Joan W. 1986. «Gender: A Useful Category of Historical Analysis». The American Historical Review, n.o 5, 1053-75.

Scraton, Philip. 1998. «Introduction: Gender and Business History». Business History Review 72 (2): 185-87.

Spongberg, Mary. 2002. «Women´s History and the Woman Question». En Writing Women’s History since the Renaissance, 130-49. London: Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-0-230-20307-5.

Stanton, Elizabeth Cady, Susan B. Antony, y Matilda Joslyn Cage, eds. 1886. History of Woman Suffrage. (1881-1885. New York: Fowler & Wells.

Walsh, Margaret. 2005. «Gendered endeavours: women and the reshaping of business culture». Women’s History Review 14 (2): 181-202. https://doi.org/10.1080/09612020500200428.

Yeager, Mary A., ed. 1999. Women in Business. 3 vols. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Agradecimientos

Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación 21947/PI/22 financiado por el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Plan de Actuación 2022) de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. La autora expresa su agradecimiento a Antonio Escudero por su amable invitación y a los revisores del blog por las mejoras al textos

*Susana Martínez-Rodríguez es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Murcia (España). Su investigación actual explora cómo las instituciones financieras orientaron sus servicios a las mujeres. En el ámbito de la innovación docente cuenta con varias aportaciones sobre docencia con perspectiva de género desde 2018.

Fuente: Conversación sobre la historia

Portada: Ilustración de cubierta del libro Women’s work, the first 20, 000 years : women, cloth, and society in early times, de Elizabeth Wayland Barber (New York : W.W. Norton, 1994)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

Artículos relacionados

En las fronteras de la precariedad. Trabajo femenino y estrategias de subsistencia (XVIII-XXI)

Haberlas, haylas. Campesinas en la historia de España en el siglo XX

Haciendo historia. Mujeres trabajadoras a la conquista de sus derechos (La Rioja, 1860-1936)

Descubre más desde Conversacion sobre Historia

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.